Brève histoire de la médecine moderne

L'art médical a longtemps été celui de l'écoute.

Au début du 18e siècle encore, la consultation médicale était une conversation: "le patient racontait, s’attendant à une écoute privilégiée de la part du médecin ; il savait encore parler de ce qu’il ressentait" https://www.monde-diplomatique.fr/1999/03/ILLICH/2855 . Cela avait une fonction thérapeutique. Puis, l’auscultation a remplacé l’écoute. Ainsi est née une médecine basée sur l'observation en tant qu'auscultation des symptômes; l'invention du stéthoscope par Laënnec a initié l'emprise croissante de la technique sur le diagnostic originellement fondé sur la parole.

Mais longtemps encore, le médecin a conservé son rôle traditionnel. Au 19e et 20e siècles, le médecin libéral d'avant la Sécurité sociale vivait souvent de façon précaire. Les médecins de campagne tiraient souvent leurs ressources de biens fonciers, de rentes ou d'héritage car ils étaient payés en nature (poulets, oeufs, etc.). Considérés malgré tout comme des notables, on les soutenait afin qu'ils puissent tenir leur rang. Car le médecin jouait un rôle social important.

Avant la Seconde Guerre mondiale en effet, le médecin de famille demeurait encore le médecin des âmes et son rôle avait une dimension affective et sociale. Le médecin était celui d'une famille entière, non celui d'un malade. En se rendant chez le patient, il connaissait en effet non seulement son lieu de vie, son univers domestique, ses sentiments et ses secrets, mais aussi la situation de la famille, ses ambitions, ses déceptions, ses goûts et ses soucis. Il participe ainsi à l'intimité familiale et suit la famille de génération en génération.

Dans ce contexte, le malade était plutôt patient que client. Une fois par an seulement en effet, le médecin présentait ses honoraires (mot signifiant ce qui "dénie l'aspect financier et commercial de la tractation"); et dans certaines régions, le médecin ne touchait son dû qu'après la mort du patient.

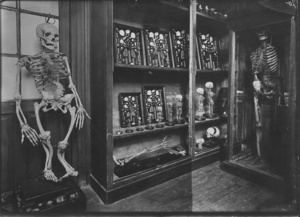

En outre, le médecin d'alors pratiquait une médecine touchant à diverses disciplines. Des années 1930 à 1960, le médecin conservait en effet une approche globale de sa discipline, traitant des cas graves comme le cancer autant que des maladies bénignes. Pour cela, il utilisait toutes les technologies disponibles à l'époque et se rendaient ponctuellement à l'hôpital pour soigner leurs patients.

Ces pratiques vont rapidement se voir bouleversées, essentiellement après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'est créée la Sécurité sociale en 1945. Mais dès les années 1920, les spécialistes vont se multiplier et les méthodes vont se techniciser, ce qui va conduire à un recours croissant au laboratoire et à l'hospitalisation tandis que l'industrie pharmaceutique se développe. Dans le même temps, différentes protections sociales vont se normaliser. Mais la Sécurité sociale va, au fil des décennies, être critiquée pour la nature sans limites des soins remboursés mais aussi pour la suradministration.

C'est une période durant laquelle la figure du médecin va se voir transformée: du médecin qui écoute la plainte, il va devenir celui qui attribue une pathologie. Ce bouleversement va s'épanouir après 1945, lorsque la technique va permettre dès les années 1970 d'effectuer de multiples examens (radiographies, tomographies, échographie, etc.).

Cette technicisation de la médecine va faire les beaux jours des spécialistes et ouvrir la voie à la création du secteur hospitalier moderne, par la loi hospitalière de 1958, ou loi Debré. Ainsi était désormais séparée la médecine hospitalière de l'exercice libéral. De même, étaient alors crées les centres hospitaliers universitaires (CHU) et le plein temps hospitalier. L'hôpital devenait ainsi un lieu de soins et de technologie avancée tandis que la médecine de ville récupérait les pathologies les plus courantes. Mais ces soins quotidiens vont aussi peu à peu faire l'objet d'une médecine industrielle et normalisée. Progressivement en effet, le médecin libéral va rompre avec sa liberté pour appliquer des protocoles de soin mis au point par des experts ; les médecins généralistes seront exclus du processus d'élaboration des références médicales qu'ils devront appliquer. Ainsi, il appliquera les règles définies par d'autres et ne bénéficiera plus d'une réelle liberté de prescription autrefois très vivace et qui n'était limitée que par la déontologie. Ses choix thérapeutiques seront restreints et il se soumettra à une stricte évaluation de ses pratiques. Il normalisera ainsi sa façon de soigner, devenant ce que d'aucuns appellent un "médecin ingénieur".

Le médecin devient en effet un technicien plutôt qu'un savant et son art devient une technique: c'est en fonction du bon respect des protocoles que sa pratique médicale sera évaluée. Le nouveau médecin est donc "rationnel, normalisé, quantifié, évalué" Les Habits neufs d'Hippocrate, Claude Le Pen, Calmann-Lévy, 1999, p63; les médecins plus jeunes, formés à ces nouvelles logiques, adhéreront rapidement à ces pratiques, quand les autres verront ces changements comme une atteinte à leur liberté, une simplification du rapport médecin-malade et une remise en cause des valeurs éthiques et humanistes.

Au-delà de sa propre évaluation, il conviendra désormais de quantifier davantage pour mieux évaluer. Par exemple, la douleur physique sera notée pour être facilement évaluée, tout comme la qualité de vie. De nouvelles manières d'exercer la médecine vont ainsi se faire jour afin que les malades soient plus efficacement traités. C'est dans cet objectif que l'Europe et la France vont adopter l' Evidence based medecine (EBM), ou "médecine fondée sur les preuves". Ce modèle anglo-saxon promeut la méthode expérimentale et la culture du résultat pour traiter les patients.

Cela va transformer la pratique médicale en mettant fin de la médecine fondée sur l'expérience, la tradition, l'intuition, l'induction car non considérée comme scientifique. Le soin deviendra plus froid, plus technicien et évaluateur. En outre, cela comportera un risque de dérive de la science vers le scientisme en établissant des règles rigides établies arbitrairement.

Parallèlement, l'Etat va accroître son pouvoir sur le système de santé. Exerçant une contrainte budgétaire croissante depuis les années 1980, il applique au secteur médical la nouvelle doctrine de gestion en vigueur, le New Public Management. Si déjà par la loi hospitalière du 31 décembre 1970 (« loi Boulin »), l’État pouvait investir massivement le champ hospitalier, ce n'est que dans les années 1990 qu'il va véritablement intervenir. On va alors tenter d'unifier la coordination du système sanitaire et social avec la création des Agences Régionales d’Hospitalisation, destinées à coordonner l’action publique en matière d’hospitalisation privée et publique. Cette tentative ne se concrétisera réellement qu’en 2009 avec la création des Agences régionales de santé (ARS), qui prendront le contrôle d’une partie de l’administration de la Sécurité sociale et d'organismes notamment dédiés à la limitation des dépenses de santé.

La volonté de réduire ces dépenses a également conduit à mettre en place une organisation efficiente au sein de l'hôpital afin de réduire les coûts. Inspiré par l’industrie automobile (entreprise Toyota dans les années 1950, puis reprise par l’industrie automobile américaine), le "lean management" ("lean" signifie "mincir, dégraisser") a étendu son influence sur l'hôpital des années 2000. Ainsi, le secteur hospitalier entendait atteindre des objectifs similaires : améliorer la qualité tout en réduisant les coûts par la lutte contre le gaspillage et la diminution des stocks https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/enquete-franceinfo-manque-de-moyens-personnel-deborde-les-hopitaux-au-bord-de-la-crise-de-nerfs_2726507.html - https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/enquete-franceinfo-manque-de-moyens-personnel-deborde-les-hopitaux-au-bord-de-la-crise-de-nerfs_2726507.html. Dès lors, chaque compresse utilisée pour un patient sera comptée et le temps passé avec un malade, chronométré afin que le nombre d'actes effectués soit rationalisé.

A cela s'est ajouté une modification du mode de financement de la santé : d'une enveloppe globale répartie équitablement chaque année entre les hôpitaux, ce moyen de financement a été remplacé à partir de 2004 par la tarification à l’activité, la T2A. Désormais, chaque acte médical a un tarif et l'hôpital n'est plus rémunéré de manière globale, mais en fonction de son activité. Aussi l'hôpital a-t-il eu intérêt à soigner de plus en plus de malades.

Cette course à la multiplication des actes médicaux et à une plus grande productivité a bouleversé les soins. Les conditions de travail des soignants mais aussi la qualité du soin ont été dégradées. Ainsi, si l'objectif de ces multiples réformes était d'atteindre une meilleure productivité et d'une plus grande qualité, cela a plutôt conduit les hôpitaux à travailler à flux tendu. Les soignants ont été débordés, contraints de travailler dans des conditions de plus en plus dégradées en raison du manque de moyens, de matériel adapté et de personnel https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/enquete-franceinfo-manque-de-moyens-personnel-deborde-les-hopitaux-au-bord-de-la-crise-de-nerfs_2726507.html.

En outre, la France a fait face ces dernières décennies à de nombreuses fermetures de lits (100 000 lits fermés en 20 ans https://www.lagazettedescommunes.com/764163/hopitaux-discretement-les-fermetures-de-services-se-poursuivent/ et https://www.lefigaro.fr/vox/societe/peut-on-encore-se-vanter-d-avoir-le-meilleur-systeme-de-sante-au-monde-20211102, de services, de maternités, voire de petits hôpitaux. La population s'est ainsi retrouvée de plus en plus éloignés des centres de soin. L'accès au soin est donc devenu très inégal selon les territoires (ex : surdensité de médecins dans certaines régions touristiques). De plus, la part des dépenses de soin remboursée par l’Assurance maladie s’étant réduite (hors affections de longue durée), l'ensemble de ces évolutions ont conduit un nombre croissant de Français à renoncer aux soins (ex : les jeunes).

Ce phénomène s'est accentué par le développement d’un marché assurantiel autant que celui des industries pharmaceutiques, amenant à dérive de l’accès aux soins en fonction des moyens et non des besoins.

https://www.monde-diplomatique.fr/2006/05/CASSELS/13454

"L’industrie pharmaceutique incite, sous couvert de science, à transformer des difficultés normales en pathologies pour lesquelles elle offre une solution." https://www.monde-diplomatique.fr/2018/03/POMMIER/58465

Cette évolution globale et profonde du système de santé a eu des conséquences sur les patients. Nombreux sont ceux qui se sont plaints d'une médecine qu'ils jugent inhumaine. Alors qu'une médecine humaine se préoccuperait "du malade avant de se préoccuper de la maladie", la médecine d'aujourd'hui "traite les patients davantage comme des symptômes que comme des personnes" https://www.psychologies.com/Bien-etre/Sante/Relation-avec-le-medecin/Interviews/La-medecine-est-devenue-inhumaine. Les patients ne sont pas écoutés, notamment car la fin de l'approche globale de la médecine a conduit à une spécialisation amenant chaque médecin à s'occuper d'une maladie, sans égard pour la personne, son histoire. Outre les cloisonnements entre les différents acteurs de la santé (chacun ayant ses propres financements, ses propres objectifs), le manque de temps et le stress entravent l'écoute du patient. A cela s'ajoute la mise en œuvre, par les médecins, de simples compétences techniques qui écartent toute notion de psychologie, toute formation à la relation humaine.

https://www.psychologies.com/Bien-etre/Sante/Relation-avec-le-medecin/Interviews/La-medecine-est-devenue-inhumaine "En cancérologie par exemple, parfois le patient n’est plus considéré comme un être humain…" https://presse.signesetsens.com/sociale/traitement-inhumain-des-malades-dans-les-hopitaux-un-medecin-lance-l-alerte-sur-une-realite.html

Malgré ce constat, le processus de rationalisation et de quantification se poursuit: en 2019, le Health Data Hub était lancé en France. Cette plate-forme des données de santé visait à centraliser l'ensemble des données de santé publique françaises, hébergées par Microsoft. Cet immense volume de données devait être utilisée par l'intelligence artificielle (IA) pour "optimiser des services de reconnaissance artificielle et de prédiction personnalisée"https://theconversation.com/donnees-de-sante-larbre-stopcovid-qui-cache-la-foret-health-data-hub-138852. L'IA accédait ainsi "à des données massives provenant des hôpitaux, de la recherche, de la médecine de ville, des objets connectés, etc., et à un marché massif de la santé" https://theconversation.com/donnees-de-sante-larbre-stopcovid-qui-cache-la-foret-health-data-hub-138852. Ainsi, des modèles IA seront plus facilement élaborés.

Bibliographie

Monconduit Mathieu, « Le système de santé français, espoirs et réalités. À propos de la Loi santé du 17 décembre 2015 », Études, 2016/7-8 (Juillet-Août), p. 43-56. DOI : 10.3917/etu.4229.0043.

Duchesne Victor, « L’agence, le contrat, l’incitation. Les Agences régionales de santé fer-de-lance administratif de la politique de santé », Journal de gestion et d'économie médicales, 2018/4 (Vol. 36), p. 159-180.

Les Habits neufs d'Hippocrate, Claude Le Pen, Calmann-Lévy, 1999.

Histoire de la vie privée, sous la direction de Philippe Ariès et Georges Duby, Seuil, 1987 p324, 325

Images

- https://www.biusante.parisdescartes.fr/images/banque/zoom/08048.jpg

- https://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/images/index.php?refphot=aron_fi_0060

- https://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/images/index.php?refphot=07021

- https://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/images/index.php?refphot=07018

- https://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/images/index.php?refphot=anmo0515

- https://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/images/index.php?refphot=07022

- https://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/images/index.php?refphot=06992